«Si la música es efectivamente una expresión del tiempo que atraviesa, si efectivamente, como afirma Adorno, el papel de la música es «revelar el enigma de la realidad que nos rodea», ¿qué es eso que nos rodea ahora?»

Artículo publicado por primera vez por la revista El Viejo Topo, cuyo autor es Licenciado en Literatura Clásica por la Universidad de La Sapienza y firma bajo las letras CdC.

En su obra La insoportable levedad del ser, publicada en 1984, Milan Kundera sostiene que los tiempos modernos son esa época en la que la importancia y el peso de la vida humana han perdido su importancia, volviéndose más ligeros. Witold Gombrowicz, un escritor polaco veinticinco años mayor que Kundera, tiene una idea simultáneamente cómica e ingeniosa para definir esta situación. Según Gombrowicz, el peso de nuestro yo depende de la cantidad de población del planeta: el peso de la existencia humana se ha dividido y diluido en tal cantidad de partes, de porciones diferentes, que el peso y el valor de la propia existencia se ha encogido, se ha aligerado hasta hacerse insostenible. Así, el peso del ego se hace cada vez más ligero a medida que aumenta la población del planeta, como si la energía que da peso al ego fuera de cantidad limitada y, por estar distribuida entre un gran número de personas, acabara siendo de cantidad modesta en todos. Queriendo expresar esto en lenguaje matemático, se podría decir que el número es inversamente proporcional a la sustancia.

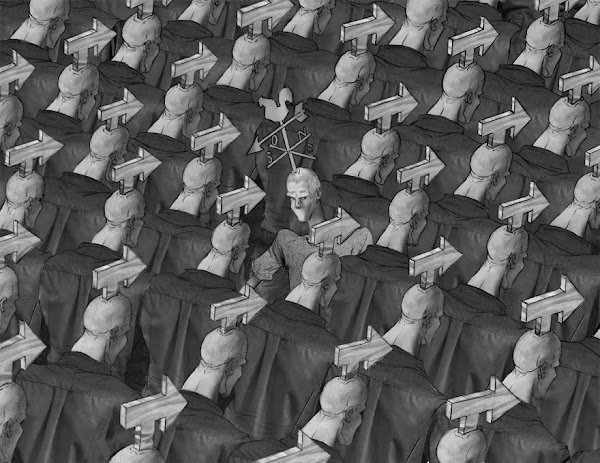

Lo que Kundera quiere poner ante nuestros ojos es probablemente la condición en la que se encuentra el hombre en los tiempos modernos. El hombre moderno ha entrado en una fase de la historia en la que las fuerzas individuales están totalmente subyugadas a la jaula de acero de la administración planetaria, subyugada también por las fuerzas de la historia, fuerzas probablemente desencadenadas por el propio hombre que, en su afán de mejorar su vida, se «entrega» a la tecnología, la misma de la que ha perdido el control y de la que ahora es inevitablemente esclavo. El hombre, por su frenético deseo de omnipotencia, es la causa de su engaño y también se encuentra como efecto de esa causa.

La novela de Kundera se desarrolla en la Praga de 1968. Tomasz y Teresa, los dos protagonistas de la novela, intentan por todos los medios escapar de esta ligereza, una ligereza que les aplasta y les atenaza. Los dos, tras numerosas vicisitudes con la policía, consiguen escapar e ir a Suiza, encontrándose en situación de apátridas. El paso de una jaula de acero a otra: ¡un destino cruel! De ahí el dilema de ambos: ¿quedarse en Suiza o volver al país de los débiles, del que escaparon, Checoslovaquia? Abandonándose a la esclavitud, regresan a su país de origen, haciendo la elección de la pesadez al dejarse caer para no seguir flotando en la nada. Llevados por el vértigo de la ligereza, vuelven, ella primero, él después, al país de los débiles.

Pero, ¿qué es este Vértigo? Es el deseo imperioso e irresistible de caer. Es la intoxicación de la debilidad. Uno se hace plácidamente consciente de su debilidad y, en lugar de resistirse a ella, se entrega a ella, se emborracha de su debilidad y se deja caer cada vez más, hundiéndose más y más en el olvido del ser. Pero, ¿cuál es la razón de esta debilidad? ¿Cuál es su causa? ¿Qué ha hecho débil al hombre? ¿Quizás ya no está en contacto consigo mismo? ¿Dejar de estar en contacto con la vida? ¿Quizás el haber perdido el contacto que le mantenía conectado a la naturaleza ha hecho al hombre débil? El hecho de haber pasado de ser un Homo Faber que, sin embargo, respeta la vida y la naturaleza, a un hombre máquina que, en cambio, utiliza y explota la naturaleza para sus propias necesidades, la destruye al perder la razón que le une a ella, «un hombre máquina, con máquinas en lugar de un cerebro y un corazón», para citar una escena de El gran dictador, película del majestuoso Charlie Chaplin, en la que el propio director, como actor, parodia una variante satírica de Hitler, pronunciando las citadas palabras mientras exhorta al hombre a ser mejor en su extraordinario y concluyente discurso a la humanidad. El hombre, según Chaplin, se ha convertido en un hombre máquina porque «la máquina de la abundancia nos ha dado la pobreza y la ciencia nos ha convertido en cínicos».

Entre estos ilustres intelectuales, no se puede dejar de mencionar al inmenso Franz Kafka, cuyas obras ponen de manifiesto el absurdo de la existencia del hombre moderno, que vive en un espacio en el que tintinea una inquietante ausencia de sentido y una claustrofóbica falta de libertad. Todo se ha vuelto engorroso y se mueve sin una razón viva como un reloj imparable y enloquecido hecho de engranajes implacables y despiadados que son imposibles de detener. «En el mundo kafkiano», dice Kundera, «el sistema burocrático se parece a las ideas de Platón. Es la verdadera realidad, mientras que la existencia física del hombre es solo una ilusión, es un mundo en el que se deifica el poder, en el que se crea una teología burocrática». La historia del ingeniero que se ve obligado a huir de su país para evitar las consecuencias de una acción que nunca cometió y de la que fue acusado parece aparecer ante nuestros ojos. La paradoja de las paradojas. Un ingeniero de un país de la Europa socialista regresa a su casa tras asistir a un congreso científico en Londres. A su regreso, descubre que un periódico local lo condena como traidor a su patria por haber hecho declaraciones en las que calumniaba a la patria socialista, al tiempo que decidía permanecer en el Occidente capitalista. Traidor a la patria y al partido. El artículo habla de él, pero sabe muy bien que nada es cierto de lo que se escribe. En ese momento, es imposible detener la máquina puesta en marcha. La noticia es efectivamente falsa, pero fue transmitida al periódico por el Ministerio del Interior y llegó al Ministerio a partir de un informe del Servicio Secreto. El engranaje está ahora en movimiento, es imposible detenerlo. Una negación está absolutamente descartada. A pesar de que se le dice que se tome las cosas con calma, el ingeniero se siente continuamente vigilado. Al no poder dormir y no poder soportar la tensión de ser constantemente acosado por el Estado, decide realmente huir para convertirse de verdad en el emigrante que no era antes. Se encuentra, paradójicamente, frente a un tribunal de culpabilidad inexistente, un poder que tiene el carácter de un laberinto interminable y engañoso, porque es un laberinto, en realidad, sin salida. Un sistema loco, del que no sabe si podrá salir algún día y del que, tal vez, no pueda escapar realmente, si no es a través de la muerte, quién sabe, porque huir de su país sin querer y verse obligado a reconstruir su vida es un poco como morir y volver a nacer. Es esa famosa realidad literaria que se denomina Kafkianidad. Si en una novela de género ordinaria es la culpa la que busca el castigo, en Kafka la situación se invierte: el que es castigado no conoce la causa del castigo. Esto es tan insoportable que, para encontrar la paz, el acusado busca la justificación del castigo que se le inflige, dando lugar al castigo que busca la culpabilidad. Ese interminable laberinto burocrático del que no hay salida se transforma también en un laberinto mental del que no hay salida, salvo ceder a la presión del mundo, del poder externo que actúa violentamente sobre el interno hasta crear las implacables monstruosidades del ego.[1]

Que el mundo moderno ha perdido sus valores nos lo enseña también otra espléndida obra, Los sonámbulos, publicada en 1932, de un escritor y dramaturgo vienés de familia judía acomodada, Hermann Broch. En esta obra, que Musil consideraba una especie de plagio de su El hombre sin cualidades, Broch delinea perfectamente los tres momentos en los que asistimos a la degeneración de los valores, a la crisis de valores que, según el autor, se produce con el advenimiento del mundo moderno. Parece que con la era moderna, el hombre sigue atrapado en una red, un gran universo administrado y tecnificado, engorroso y, en cierto modo, violento. Broch recorre cincuenta años de historia marcados por la pérdida de valores, pocos años antes de la llegada destructiva del nazismo. Los tres personajes que delinean el incesante y crepuscular camino que conduce a la «muerte» del hombre viven tres periodos históricos diferentes, cada uno consecuente con el otro, en los que los valores humanos van desapareciendo y evaporándose para dar paso a una humanidad sin alma, una humanidad que ha sustituido su corazón de carne por uno de estériles engranajes ferrosos.

Pasenow, el primero de los tres personajes, es un romántico, un personaje apegado sentimentalmente a los valores más altos, valores como la lealtad, la honestidad, la virtud, la fidelidad, valores que ya no se reflejan en la realidad. Pasenow es una especie de perdedor porque ya no reconoce el mundo y ya no se reconoce en el mundo que le rodea. Esch, el segundo, encarna fielmente la figura del fanático. Los valores han desaparecido para él, ya no tienen sentido y han perdido su densidad, pero, por otro lado, exige que todos los habitantes del mundo vivan esos mismos valores de forma disciplinada. Esch es un personaje, al fin y al cabo, confuso, inestable, es lo que se conoce como un exaltado. Se hace despedir y culpa a uno de sus colegas judíos, al que quiere denunciar por considerarlo peligroso, hasta que cambia de opinión cuando éste le invita amistosamente a tomar una copa con él, y así, todas sus intenciones se desvanecen, se evaporan. Tal vez, todo en Esch carece ya de sentido, aunque aparentemente todo en él parece tenerlo, pero quizás lo único que tiene sentido en él, como diría Spinoza, es la continua fluctuación de una emoción a otra debido a fuerzas externas, como un columpio loco movido por el viento. El tercer personaje es probablemente, de los tres, la encarnación de la verdadera monstruosidad moderna. Hugenau, el cínico. Lo único que tiene valor para él es su carrera. Encarna al hombre contemporáneo en todos los sentidos. En el mundo contemporáneo desprovisto de valores morales, se siente completamente a gusto. Incluso está dispuesto a matar a uno de sus rivales sin sentirse culpable por ello. ¿Encarna Hugenau el efecto del mundo moderno en el hombre? ¿Es un espejo exacto de lo que ha llegado a ser la sociedad moderna? ¿Es un reflejo de lo que el hombre ha hecho con la naturaleza, distorsionándola e instrumentalizándola sin control, hasta el punto de convertirse él mismo en una máquina y comportarse como tal con los demás hombres?

Otros ilustres pensadores, contemporáneos de los anteriores, también delinearon con aguda pericia y una especie de clarividencia preocupante los tiempos que atravesaba la humanidad y los insidiosos efectos que una determinada actitud imprudente del hombre podía desencadenar en el propio hombre y también en su entorno. El teólogo y escritor Romano Guardini, nacido en Italia pero formado en Alemania, revela en su obra Cartas desde el lago de Como, compuesta por nueve cartas escritas a mediados de los años 20, sus temores sobre la relación entre el hombre y el progreso técnico a través de lúcidas reflexiones. La crítica de Guardini al progreso técnico (o a cierto tipo de progreso técnico) es muy clara. Lo que le inspira es la observación de la progresiva invasión de la tecnología en la vida social en torno al lago de Como, donde el autor pasaba periodos de descanso. Confiesa claramente que le embarga la tristeza al ver cómo la máquina está sustituyendo al hombre y cómo se da cuenta de que este proceso es ya imparable. Hasta entonces, el dominio de la cultura sobre la naturaleza se había equilibrado, pero ahora el mundo que lo rodea y con él la humanidad parecen sucumbir ante el mundo de la tecnología, y ambos parecen estar a punto de menguar, dejando paso a una nueva dimensión de la existencia, una dimensión en la que el propio hombre se sentirá asfixiado y en la que le resultará difícil vivir. La esfera existencial en la que vivimos, sostiene Guardini, es cada vez más artificial, el hombre ya no está en contacto con la naturaleza, y al perder este contacto pierde también lo que hay de humano en él. La amenaza para el hombre contemporáneo es lo inhumano. Eso sí, Guardini no critica la ciencia en absoluto, sino el hecho de que la ciencia ya no pasa por la conciencia del hombre. Antes había un límite que, hasta cierto punto, no se había superado. Cuando se traspasaba este límite, se extraían energías de la naturaleza y se desataban. El hombre comenzó a actuar y a pensar mecánicamente, haciendo artificial lo que es humano y natural.

Hay que encontrar una nueva actitud. Quizá el mundo de la tecnología pueda volver a dominarse adoptando una actitud diferente. Debemos experimentar la máquina sin convertirnos nosotros mismos en máquina, sin que la máquina domine al hombre, sino «humanizando la tecnología al volver a ser nosotros mismos hombres», por citar directamente al teólogo alemán. El hombre moderno parece haber ganado poder sobre las cosas, pero parece no tener ningún poder sobre su propio poder. El hombre debe recuperar este poder, pero probablemente el hombre aún no está preparado para el uso del poder que ha obtenido. Quizás el hombre preparado para esto aún no ha nacido. Tal vez el hombre del futuro tenga la posibilidad de este dominio, pero primero debe tener dominio sobre sí mismo, pero si el futuro es un efecto de una causa que se crea ahora, si no actuamos para ello ahora, no habrá futuro. ¿Qué puede entonces venir al rescate del hombre moderno?

Otro filósofo judío alemán, Hans Jonas, probablemente pueda darnos la respuesta. En su obra El principio de responsabilidad, Jonas sostiene que es necesario establecer un nuevo concepto de responsabilidad porque las promesas de la tecnología moderna se han convertido en amenazas, porque el hombre arrastra la culpa de haber iniciado una irrupción violenta en el orden cósmico, invadiendo las esferas más delicadas de la naturaleza y desatando un poder para el que no está en absoluto preparado. De hecho, según Jonas, cuanto mayor sea el poder que tengamos sobre la naturaleza, mayor debe ser nuestro sentido de la responsabilidad hacia ella. Cuanto más conocimientos técnicos acumulamos, más aumenta exponencialmente nuestra responsabilidad.

Contemporáneo de Jonas,[2] pero de hecho, en cierto modo, también contemporáneo de los otros intelectuales mencionados, aunque ocupando espacios temporales diferentes, es Theodor Adorno. Adorno también es judío, más concretamente de padre judío y madre profundamente católica. Huye, primero a Inglaterra, luego a Estados Unidos, para ser lo que debe, para ser lo que quiere, porque el advenimiento del nazismo le obliga a un exilio momentáneo, pero no trágico, ya que el nuevo mundo le dará mucho a cambio y le permitirá salir de un período difícil, un período en el que se vuelve muy filosófico. Como judío, Adorno también pone al nacionalsocialismo en el banquillo de los acusados porque hace una acusación justificadamente feroz contra él, la de haber paralizado la floreciente belleza que se estaba produciendo en Europa, desde Viena a París, estrangulando al ser humano en un terrible vicio del que se liberaría con dificultad y del que saldría totalmente cambiado. El nazismo impidió que el hombre se realizara, que la belleza se realizara, que el alma se realizara, dejando espacio para que cientos y cientos de botas ensangrentadas corrieran por Europa, destruyendo la vida con una crueldad mortal. Quién sabe, tal vez para Adorno es ahí, en ese momento, cuando la era moderna termina, llevándose consigo al olvido todos sus valores de belleza, dando paso a una técnica que se revelará loca y frenética. Después de Auschwitz y de la Segunda Guerra Mundial, “todo se destruye sin saberlo, incluso la cultura resucitada», escribe, presa de un horror desalentador.

Todo está destruido. Todo está perdido. Adorno percibe con sensibilidad que quizá hayamos perdido una especie de edad de oro de la cultura, de la que, como se ha dicho, tanto Viena como París eran teatros elegantes y cultos. Dos guerras absurdas, una tras otra, que no solo desintegraron palacios y carne, sino ideales y valores, privando al hombre de una luz que le llevaba hacia arriba. «Escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie», dice Adorno, haciendo que esta frase resuene como una sentencia implacable. Hans Enzensberger, poeta y escritor alemán, responde en cambio que esa es precisamente la tarea de la poesía, eso es precisamente lo que se espera de ella, así como del arte en general. En efecto, desde la pintura (baste pensar en el Guernica de Picasso, cuya deslumbrante obra revela las atrocidades que la guerra provocó en España)[3] hasta la música, el arte cumple su función liberadora cuando manifiesta sin filtros los horrores o las fracturas sociales que le son contemporáneos. Se convierte en una expresión «sagrada» de la verdad precisamente cuando toma la forma de una estatua, una pintura o una sinfonía. «La música dice la verdad sin ilusiones, revela la verdad que el hombre no quiere oír, revela al hombre lo que es la condición humana», escribe de nuevo Adorno. Al igual que el arte nos muestra la vida bajo una luz diferente, en la que despliega su esencia, una esencia que el individuo a menudo es incapaz de captar, también la música revela al hombre lo que está viviendo, en qué espacio existencial se encuentra, y se convierte en un reflejo de la sociedad que le es contemporánea, pero que, por desgracia, a menudo se utiliza para influir en las masas. Aunque algunos compositores, incluso excelentes, han podido exhibir su música libremente, también han sido herramientas de los gobiernos que las utilizaban para propagar determinados ideales. No sólo la belleza, sino también la patria. La belleza de la patria.

Beethoven, que creció en un ambiente impregnado de las ideas de la Ilustración y abrazó con entusiasmo la Revolución Francesa, compuso una gloriosa Oda a la Alegría para representar un llamamiento a la fraternidad humana. El propio compositor no deja de incluir, en otras de sus obras, señales militares, toques de trompeta y potentes redobles de tambor que a menudo se utilizan con fines específicos. Uno solo puede imaginar el efecto electrizante que tales dispositivos podían tener en las audiencias europeas a principios del siglo XIX, en medio de las guerras napoleónicas.[4] El mismo lenguaje, sin embargo, puede encontrarse más tarde, con Verdi en Italia y Wagner en Alemania, pero también con el famoso Grupo de los Cinco en Rusia.[5] Todos estos compositores también fueron invitados a utilizar su genio artístico con la intención de crear nacionalismo, para exaltar los conceptos de patria y lealtad a la nación. Las arias y coros de las óperas de Verdi, que tenían la magia de penetrar profundamente en la conciencia de todos, se cantaban en las plazas, convirtiéndose en la banda sonora del Risorgimento italiano. Ya no por el «Verdi resurgimentista» y el «Wagner nacionalista»,[6] papeles que, como sostiene el maestro Riccardo Muti, han sido excesivamente exagerados, el Grupo de los Cinco es de una índole completamente diferente, creando una vertiente musical típicamente rusa, desvinculándose en lo posible de la tradición musical de la Europa del siglo XIX, para crear una verdadera y porpia nación y reconocerse en ella también a través de la música.

Pero si la música de los siglos XVIII y XIX, llena de ideas ilustradas, del Risorgimento o nacionalistas, que hacía de su sinfonía un grito impregnado de su época, cuya estructura melódica estaba impregnada de las ideas de su tiempo, que podía percibir claramente el ambiente que circulaba en la época, es una expresión perfecta de su tiempo, ¿podemos decir lo mismo de la música actual? Si la música es efectivamente una expresión del tiempo que atraviesa, si efectivamente, como afirma Adorno, el papel de la música es «revelar el enigma de la realidad que nos rodea», ¿qué es eso que nos rodea ahora? Si Adorno siente cierta estima por la música culta, incluso la de vanguardia[7], no puede decir lo mismo de géneros como el jazz. Sobre el jazz expresa las críticas más duras y severas. Sostiene que el jazz es falso. Sostiene que el jazz se reviste de una apariencia democrática e inconformista, parece expresar la libertad y la emancipación, pero en realidad no es más que otro producto de los poderes monopolísticos de la industria cultural que pretende reconfirmar el sometimiento del hombre a su voluntad. Si Adorno expuso este pensamiento hace más de cincuenta años, hoy, ¿cómo podemos definir la música cuando es una mezcla de sonidos artificiales producidos por ruidosos sintetizadores robóticos? Si la música de hoy está hecha de esto, de sonidos metálicos estériles y ampulosos, ¿es porque el hombre de hoy también se ha convertido de persona en máquina?

En sus estudios sociológicos, es fuerte la crítica que Adorno, junto con su colega Horkheimer, hace contra el racionalismo occidental. ¿Cómo es posible, se preguntan los dos intelectuales, que en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, parezcamos hundirnos en un nuevo periodo de barbarie? ¿Cómo es posible que una sociedad que se considera culta, avanzada y racional esté degenerando en el delirio colectivo? Probablemente ya hemos dado la respuesta. Probablemente la respuesta se encuentre también en las líneas escritas por Guardini y Jonas, por Kundera y Broch. Probablemente, Gombrowicz tiene razón, el peso de la existencia humana se ha reducido considerablemente y, quién sabe, se dirige a la desaparición total. Probablemente, todos nos hemos convertido en lo que Adorno dice: consumidores. Ya no somos humanos, sino consumidores. Ya no vivimos, sino que solo consumimos. Seres que sin objetivo se sienten vacíos, porque es en el objetivo donde el individuo se encuentra a sí mismo, donde el individuo se identifica, creyendo, ilusoriamente, que poseer ese objetivo mejora su personalidad, sin comprender que es en el objetivo mismo y en esa misma identificación donde poco a poco, objetivo tras objetivo, su alma, su conciencia de ser y de estar ahí, deja de ser Hombre y se convierte inexorablemente en una Máquina al servicio de otras Máquinas… ¡un Hombre inhumano «con máquinas en lugar de cerebro y corazón»… sí, como Chaplin en Tiempos modernos que, en el frenesí de la modernidad, ¡se ve obligado a fusionarse con un gigantesco engranaje al que se le han soltado los tornillos, para salvar una máquina que es fruto de una industria enloquecida y que absurdamente acaba siendo más importante que el ser humano que la creó!

Notas

[1] En cierto modo, esta situación se asemeja al tema central de una película de 1993, En el nombre del padre, protagonizada por un extraordinario Daniel Day-Lewis, en la que el protagonista, para liberarse de sus torturadores y dejar de sufrir la tortura física y psicológica de la policía, está dispuesto a confesar crímenes que nunca cometió.

[2] Comparten el mismo año de nacimiento, pero Jonas desapareció veinticuatro años después.

[3] Un oficial nazi y Picasso se sitúan frente a la obra del pintor español. El jerarca, refiriéndose al cuadro del artista español que representa la masacre de la ciudad vasca de Guernica, y no sin claro desprecio, preguntó al pintor: «¿Fue usted quien hizo este horror, maestro? Rápidamente y en un tono irónico y lapidario, el pintor respondió: «¡No, en realidad lo hiciste tú!», refiriéndose, por supuesto, a la masacre.

[4] Beethoven estaba profundamente imbuido de la filosofía de la Ilustración, una elección que sin duda queda demostrada por su particular estilo de vida. Quería ser autónomo y no ponerse al servicio de ningún amo o señor, pero no solo por la idiosincrasia que le «afectaba». Los numerosos testimonios sobre su despreocupación por la aristocracia vienesa son más que célebres: la anécdota del compositor austriaco que, al encontrarse con el cortejo imperial con la emperatriz y los duques, lo atraviesa sin siquiera quitarse el sombrero, es legendaria y al menos reveladora.

[5] El Grupo de los Cinco estaba formado por cinco compositores clásicos que no eran todos profesionales (algunos, por ejemplo, habían hecho carrera en el ejército o como ingenieros o químicos). El Grupo estaba formado por Milij Balakirev, que lo dirigía por tener más experiencia musical que los demás, Cezar Kjui, Nikolaj Rimsky-Korsakov, Aleksandr Borodin y Modest Musorgsky.

[6] Adorno retrata a Wagner como un «policía del imperialismo», dispuesto a ponerse al servicio de un amo dominante. A él se le encomendó la tarea de autocelebrar al pueblo germano, que también era antisemita.

[7] Adorno ve en la música de vanguardia (en realidad, en todo el arte de vanguardia) la única posibilidad de que el arte pueda sobrevivir.

fuente: bloghemia