El responsable de la afirmación es Jordan Goudreau, exmilitar y contratista implicado en la fallida Operación Gedeón (un intento de un grupo de militares disidentes venezolanos que se encontraban en el exilio desde enero de 2019 y de tres integrantes de una fuerza de seguridad privada con sede en EEUU para infiltrarse en Venezuela, en el estado costero de La Guaira desde Colombia), quien dijo en entrevista que la red atribuida a altos mandos militares venezolanos es “una construcción” de inteligencia estadounidense. Esa declaración circuló por medios y redes y reavivó debates viejos.

En una entrevista con The Grayzone afirmó textualmente:

“As far back as the 1990s, the Cartel de los Soles was created by the CIA. This isn’t a secret; it’s the truth” Latin Times

“Oh, absolutely. That’s not new” (When asked if U.S. intelligence was responsible for forming the group).

El término Cártel de los Soles surgió en la prensa venezolana a principios de los 90 al investigarse a Ramón Guillén Dávila y otro general, Orlando Hernández Villegas, por tráfico de drogas. El nombre proviene de los “soles” que portan los generales en sus hombreras.

Here’s the 1993 60 Minutes report on how the CIA recruited a Venezuelan military officer, General Ramón Guillén Davila, to help them ship 22 tons of cocaine into American cities

The Cartel of the Suns disappeared once it lost its utility to the CIA, and was resurrected by the… https://t.co/sLou9YUA1I pic.twitter.com/XW69D6MK17

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) September 10, 2025

El programa 60 Minutes de CBS sí dedicó en 1993 un segmento al tema de envíos de cocaína desde Venezuela a EE. UU. en el contexto de operaciones encubiertas de inteligencia. En dicho informe, el entonces jefe de la DEA, Robert C. Bonner, criticó a la CIA por permitir que al menos una tonelada de cocaína ingresara a Estados Unidos sin el conocimiento ni la aprobación de la DEA, como parte de una operación encubierta para reunir inteligencia sobre redes de narcotráfico colombianas.

Según Goudreau, la CIA “facilitó el narcotráfico” a través del grupo, y el nombre mismo (“Soles”) es “casi una broma” entre círculos de inteligencia: dicen que se acuñó por el parche de sol que los generales usaban en sus uniformes.

Investigaciones periodísticas y documentos de la época afirman que las operaciones en los 90s ocurrieron mientras personal de la CIA trabajaba con la unidad antidrogas de la Guardia Nacional Venezolana, que era dirigida por el general Ramón Guillén Dávila.

Aunque no hay evidencia pública de que la CIA “reclutara” a Guillén para una campaña de drogas deliberada en la forma en que circula en varias teorías, sí se sabe que la CIA trabajaba con la unidad antidrogas que él comandaba, y ese vínculo generó controversia cuando se supo que envíos ocurrieron sin el consentimiento de la DEA.

La propia CIA reconoció errores de juicio y gestión en relación con estas operaciones, aunque no aceptó responsabilidad penal ni admitió haber creado un esquema de tráfico.

Con el tiempo, ese término se ha utilizado en EEUU y otros medios para referirse de forma más amplia a redes de narcotráfico presuntamente vinculadas a altos mandos militares venezolanos, aunque no corresponde a un cártel tradicional con estructura de producción y distribución como los de México o Colombia.

Un punto clave del escándalo de 60 Minutes fue que la DEA no fue informada de estas operaciones, se violó la cadena normal de cooperación interagencial y se permitió el ingreso de droga sin autorización judicial ni control antidrogas.

Esto generó una crisis institucional donde la DEA acusó a la CIA de sabotear la lucha antidrogas, y la CIA respondió que la DEA “no podía comprometer operaciones de seguridad nacional”.

¿Y si la “creación” del Cártel de los Soles no fuera un accidente, sino parte de una estrategia mayor? Es decir: ¿y si la CIA no solo toleró o facilitó redes criminales en Venezuela, sino que fomentó o usó la narrativa de su existencia para justificar intervenciones o presión política?. Vamos a explorarlo, con contexto histórico, teorías, coincidencias inquietantes, y sin pretender que sean verdades absolutas, pero sí hipótesis fundadas.

Contexto histórico: dos ejemplos de intervenciones estadounidenses y fabricación de excusas

Operación Ajax (Irán, 1953)

Una de las páginas más documentadas: la CIA y el Reino Unido colaboraron para derrocar al primer ministro electo de Irán, Mohammad Mossadegh, en agosto de 1953. El motivo oficial: frenar una supuesta deriva comunista, proteger los intereses petroleros británicos y mantener a Irán en la órbita occidental.

Lo significativo: la CIA lo admitió formalmente —“la CIA ahora describe el golpe de 1953 que respaldó… como antidemocrático”. EL PAÍS English

Este precedente sirve como modelo para cómo una potencia puede: Generar o exacerbar una crisis interna, presentar al país intervenido como amenaza, y finalmente justificar luego intervención diplomática, militar, sanciones o cambio de régimen.

Invasión de Irak (2003)

Otra gran referencia: la administración estadounidense justificó la invasión de Irak fundamentalmente con la supuesta amenaza de armas de destrucción masiva (WMD). Luego se reveló que muchas de esas pruebas eran directamente inventadas. The Guardian

La narrativa: “necesitamos actuar contra un régimen hostil que puede atacar o apoyar terroristas”. Resultado: una operación militar, cambio de régimen y consecuencias geopolíticas colosales.

Esto muestra cómo una excusa (amenaza de armas, vínculo con terrorismo) se convirtió en causa para intervenir.

Venezuela y al “Cártel de los Soles”

El término refiere a una presunta red de militares venezolanos implicados en narcotráfico, contrabando, minería ilegal, bajo el régimen de Nicolás Maduro y antes de él. Su nombre proviene de los soles dorados de las insignias de generales de la Fuerza Armada venezolana.

Washington ha usado ese concepto como parte de sus cargos y sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro; los procesos judiciales y las recompensas por funcionarios señalados son parte de esa estrategia. Al mismo tiempo, analistas señalan que lo que hay detrás es más una trama de alianzas y corruptelas que una organización con una cúpula única y operativa.

Aquí la acusación entonces: que la CIA o algún componente de inteligencia estadounidense, quizá con actores locales venezolanos, favoreció la génesis o visibilidad del Cártel de los Soles con el objetivo de: Tener un “enemigo claro” para justificar sanciones, intervenciones diplomáticas, o mediaciones externas, utilizar la excusa del narcotráfico militar para posicionarse internos o regionales, y promover la deslegitimación del régimen venezolano ante la opinión internacional.

El patrón histórico siempre está presente: una crisis interna + una narrativa de “amenaza” a la seguridad nacional + necesaria intervención.

La existencia de redes corruptas dentro de la Fuerza Armada venezolana es ampliamente documentada; eso le da verosimilitud a que actores externos las hayan aprovechado.

Aún así, a pesar de las acusaciones, no hay (hasta donde se conoce públicamente) un documento desclasificado que diga “la CIA creó el Cártel de los Soles”. Aunque sería un escándalo y grave error que ese tipo de planes se diera a conocer siendo que las operaciones de las agencias muchas de ellas son secretas.

Si la CIA o EEUU realmente participaran en la creación o instrumentalización del Cártel de los Soles, estaríamos ante una operación de ingeniería política internacional con uso de redes criminales como herramienta de dominación. La misma CIA ha sido varias veces acusada de beneficiarse de dinero del narcotráfico como redes controladas por ellos.

Desde su creación en 1947, se le ha permitido realizar “operaciones encubiertas” cuyo detalle no se informa al Congreso. Esto abre la puerta a fuentes alternativas de financiamiento, algunas ilícitas. Varias comisiones del Congreso (como la Church Committee de 1975) revelaron que la CIA ocultaba o distorsionaba información al poder legislativo, creando un sistema autónomo de inteligencia con poca rendición de cuentas.

Nicaragua

En el capítulo del escándalo Irán‑Contra (1980s) la CIA estuvo implicada —o al menos cómplice— en tráfico de cocaína hacia EEUU para financiar operaciones contra los sandinistas en Nicaragua.

Las investigaciones oficiales posteriores (Senado, Fiscalía, CIA Inspector General, Comité de la Cámara) no hallaron evidencia de una política deliberada de la CIA para “traer cocaína” a EEUU, pero sí documentaron vínculos, complicidades prácticas y fallos en coordinación entre agencias que resultaron profundamente polémicos.

Figuras como Óscar Danilo Blandón y Norwin Meneses (entre otros) fueron identificadas en reportes como operadores que movían cocaína y a la vez tenían relaciones con contras o con redes logísticas utilizadas por éstos. Esos intermediarios suministraban dinero, pilotos, aviones o combustible.

Parte del sistema logístico contra los sandinistas utilizó pequeñas aerolíneas, pilotos mercenarios y pistas en Centroamérica. Algunos de esos pilotos y operadores también trabajaron con traficantes o realizaron vuelos comerciales/privados que facilitaron movimientos de droga.

Se documentó que tráficos y servicios (aviones, empresas de transporte) ofrecieron apoyo “voluntario” a las unidades contras —entregando dinero, combustible o transporte— a cambio de protección o facilidades operativas. El uso de bases y la intervención de actores estatales locales permitieron que parte de ese tráfico se moviera con relativa facilidad.

La droga se movía desde productores en Sudamérica, pasando por rutas centroamericanas, y terminaba en mercados urbanos de EEUU (Miami, Los Ángeles y otros). Allí la cocaína era vendida al por mayor y parte se “cortaba” y transformaba en crack para el mercado de consumo interior.

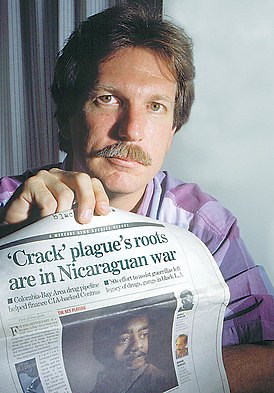

La serie Dark Alliance (1996) reavivó el debate y generó protestas en comunidades afroamericanas que sentían que el gobierno había permitido la entrada de drogas que destruyeron barrios enteros. El periodista Gary Webb sufrió ataques de prensa, su investigación fue parcialmente desautorizada por su propio diario y su historia dejó una huella política y social duradera.

En 1996, Webb corroboró las acusaciones de que la epidemia de crack que azotaba los barrios marginales de EEUU estaba vinculada a traficantes que gozaban de la protección de la CIA. Fue hallado muerto en su casa en 2004, con dos disparos en la cabeza. Su muerte fue dictaminada como suicidio.

El Subcomité del Senado (Kerry Committee, 1989) documentó vínculos significativos entre algunos Contras y narcotraficantes y señaló que altos funcionarios no estaban ajenos a la idea de que “dinero de la droga” podía apoyar a los Contras.

El Inspector General de la CIA (informes 1997‑1998) y el Departamento de Justicia (informe de 1998) revisaron las acusaciones levantadas por Dark Alliance y, aunque descartaron que hubiese una política institucional de la CIA para proteger o dirigir operaciones de tráfico, sí encontraron fallos: mala coordinación entre agencias, casos donde la CIA intercedió en investigaciones, y situaciones “problemáticas” en que agentes o contratistas tuvieron contacto con personajes vinculados al narcotráfico. Es decir: no hubo prueba de una política deliberada de la CIA para traficar, pero sí hubo omisiones, encubrimientos parciales y relaciones comprometedoras.

En el contexto de la Guerra Fría, la CIA priorizaba los objetivos estratégicos (combatir comunismo, asegurar gobiernos aliados) incluso si implicaba asociarse con criminales o narcotraficantes.

Muchos analistas también sostienen que el narcotráfico funciona como una herramienta de control social y geopolítico, donde el caos generado en ciertos países legitima intervenciones, cooperación militar o cambios de régimen.

Colombia

Por otra parte, en Colombia, durante la década de los 80 y 90, EEUU financió y asesoró a grupos paramilitares que, a su vez, se vinculaban con cárteles locales. Los reportes indican que agentes estadounidenses cerraban ojos ante rutas de cocaína para proteger a aliados estratégicos o para inteligencia militar.

Bajo la “guerra contra las drogas” y la doctrina anticomunista, EEUU priorizó aliados que lucharan contra la insurgencia, aunque algunos estuvieran involucrados en narcotráfico.

A través de programas como “Plan Colombia” (formalmente iniciado en 2000, pero con precursores en los 80 y 90), agencias estadounidenses (como el Departamento de Defensa y la CIA) ofrecían capacitación en contrainsurgencia, inteligencia y operaciones tácticas. Se argumentaba que estos grupos ayudaban a frenar a guerrillas de izquierda y proteger intereses estratégicos en la región. Algunos paramilitares financiaban sus operaciones mediante rutas de cocaína y alianzas con cárteles locales.

En las Operaciones en el Catatumbo y Magdalena Medio, los paramilitares protegidos por inteligencia estadounidense controlaban rutas de cocaína que llegaban a puertos hacia EEUU y el Caribe. Investigaciones periodísticas (por ejemplo, en el New York Times y The Miami Herald) reportaron que agentes de la DEA y la CIA conocían sobre rutas de drogas y no siempre las interrumpían.

Un informe de Human Rights Watch (“Military-paramilitary Ties and U.S. Policy in Colombia”) detalla cómo el apoyo militar y de inteligencia de EE.UU. a Colombia, incluso en operaciones “contra narcóticos”, se mezcló con el conflicto armado interno y con redes paramilitares vinculadas al narcotráfico.

Un archivo del National Security Archive presenta memorandos desclasificados donde se documenta que las autoridades estadounidenses tenían conocimiento (o rumores fuertes) sobre vínculos de algunos aliados en Colombia con narcotraficantes o paramilitares, y que la prioridad de Washington era la lucha contra insurgentes o el control interno del país.

El contrabandista Barry Seal, cuya fama se debe a la reciente película de Tom Cruise, traficaba drogas para el Cártel de Medellín y, según las autoridades estadounidenses, era un agente doble. Pero Alexander Cockburn y otros periodistas afirman que Seal fue agente de la CIA desde la época de la invasión de Bahía de Cochinos.

En 2017, Juan Pablo Escobar, hijo del tristemente célebre fundador del Cártel de Medellín, confirmó que su padre “trabajaba para la CIA” y alegó que Seal y otros traficaban drogas, no solo hacia EEUU, sino directamente a una base militar en Florida.

Según Juan Pablo, hay una fotografía que vincula a Barry Seal (piloto estadounidense que traficaba) con su padre Escobar, junto con un “oficial de la CIA” y un funcionario del gobierno sandinista. Esa foto, según él, revelaría que cargamentos de cocaína llegaron a la base militar en Florida.

Sobre Seal, menciona que un juez negó protección varias veces a su familia, y que eso podría estar conectado con una conspiración para permitir su asesinato.

También afirma que soldados nicaragüenses subían droga a un avión que su padre había comprado a la CIA, y ese avión habría aterrizado en la base de Florida.

En su libro Pablo Escobar: In Fraganti, Juan Pablo afirma que Pablo Escobar no era solo un narcotraficante independiente, sino que suministraba cocaína para financiar operaciones anticomunistas de la CIA en Centroamérica.

Según él, la CIA “compraba los controles” para permitir que la droga ingresara a EEUU (“to get the drug into their country”) y de esa forma participaba activamente en el “negocio maravilloso” de las drogas.

Juan Pablo sugiere que parte de ese flujo de droga estaba vinculado a figuras políticas como George H. W. Bush. Añade que, cuando su padre dejó de ser útil para la CIA, “lo mandaron matar”.

México

Periodistas como Anabel Hernández han documentado en “Los Señores del Narco” y “El Traidor” que ciertas facciones del narcotráfico mexicano han contado con protección o tolerancia de agencias estadounidenses, especialmente cuando servían intereses de inteligencia o control político en la región.

Uno de los casos más polémicos es el de “El Mayo” Zambada, quien habría recibido trato diferenciado en investigaciones pese a ser figura clave del Cártel de Sinaloa, organización que cooperó en operaciones de la DEA y la CIA contra otros grupos rivales.

El periodista Manuel Hernández Borbolla ha documentado la formación de grandes cárteles mexicanos bajo la protección de la Dirección Federal de Seguridad, a la que describió como “prácticamente empleados de la CIA, junto con algunos expresidentes mexicanos”.

Tan intrincados eran los vínculos, recordó Hernández Borbolla, que el infame agente de la CIA Félix Ismael Rodríguez estuvo presente cuando miembros del Cártel de Guadalajara asesinaron al agente de la DEA Kiki Camarena en 1985, mientras este descubría operaciones de contrabando de drogas y armas vinculadas a los Contras.

Paul Helliwell

El abogado, banquero y oficial de la CIA Paul L. Helliwell, una de las figuras históricas más controvertidas dentro del entramado entre inteligencia estadounidense, operaciones encubiertas y financiamiento ilegal durante la Guerra Fría, ha sido calificado como el “pionero del narcotráfico de la CIA”.

En 1962, creó el banco offshore Castle Bank & Trust para respaldar las operaciones de la CIA contra Cuba. Anteriormente, había dirigido una empresa pantalla de la CIA dedicada al contrabando de opio para financiar una guerra sucia contra China.

Era socio del mismo bufete que luego vincularía a la operación Iran-Contra. Manejó operaciones logísticas, financieras y encubiertas en China, Birmania, Laos, Cuba y el sudeste asiático.

Helliwell fue uno de los conectores entre Air America (la aerolínea encubierta de la CIA en el sudeste asiático), las guerrillas laosianas y birmanas, y las rutas de exportación de opio.

Air America fue acusada repetidamente de transportar opio y pasta de heroína para aliados de la CIA.

Esto no se hacía como política oficial explícita, pero sí se permitía a cambio de apoyo militar y político.

Fue el arquitecto de mecanismos clandestinos que permitieron a la CIA usar —y tolerar— redes de droga para financiar guerras secretas.

Helliwell, además de haber diseñado redes financieras clandestinas, se declaró coleccionista de bonsáis y miniaturas japonesas. Muchos creen que su obsesiva atención al detalle en sus hobbies reflejaba cómo diseñaba sus estructuras encubiertas: pequeñas, discretas, y aparentemente inocuas, pero capaces de sostener enormes operaciones.

Caso Michael Ruppert (exoficial de policía de Los Ángeles)

Ruppert (1951–2014) fue oficial de policía en Los Ángeles, periodista independiente y un activista político, que denunció públicamente que detectó operaciones de narcotráfico con cobertura de agencias federales en barrios pobres durante los 80 y 90. Trabajó inicialmente en la LAPD en los años 70 y luego se convirtió en investigador de corrupción y narcotráfico.

Su enfoque se centraba en cómo agencias de inteligencia estadounidenses operaban fuera de control y, según él, colaboraban o encubrían narcotráfico.

En sus conferencias, decía que la “guerra contra las drogas” era una fachada, y que la CIA usaba los beneficios del narcotráfico para operaciones clandestinas no aprobadas por el Congreso, como en Afganistán o Centroamérica.

Ruppert afirmó que durante la década de 1980, la CIA facilitó la entrada de cocaína a EEUU desde Centroamérica, principalmente vinculada a los Contras nicaragüenses. Este flujo de drogas alimentó la epidemia de crack en barrios pobres de Los Ángeles, beneficiando indirectamente a la CIA porque las ganancias de los traficantes eran utilizadas para financiar operaciones clandestinas contra el gobierno sandinista.

Ruppert fue criticado por algunos medios grandes que consideraron sus afirmaciones “conspirativas” o sensacionalistas, en parte por el carácter explosivo y su manera de presentar los datos. Sin embargo, muchas de sus denuncias coinciden con hallazgos posteriores de investigadores independientes y documentos desclasificados que muestran que la CIA sabía y, en ocasiones, permitió flujos de drogas ligados a los Contras y que así, indirecta o directamente se “creará” la epidemia de crack.

Ruppert ayudó a popularizar la idea de que las operaciones encubiertas de EEUU podían tener consecuencias directas en la sociedad civil interna, especialmente en comunidades afroamericanas de Los Ángeles.

Testimonios de narcotraficantes como “Freeway” Rick Ross, que señalaron cómo ciertas rutas no eran investigadas por la DEA ni FBI.

Ross y otros traficantes declararon que ciertas rutas de transporte de cocaína provenientes de Centroamérica nunca fueron investigadas ni bloqueadas por la DEA o el FBI. Mencionó que esto no era casual, sino que había un patrón: los flujos de drogas que financiaban operaciones clandestinas anti-sandinistas eran “intocables”, mientras otros traficantes menores eran perseguidos con rigor.

Ross fue arrestado y condenado, pero tras cumplir su condena se convirtió en informante y testigo clave para investigadores y periodistas.

“La DEA nunca nos tocaba en ciertas rutas porque, según entendí, estaba protegida. Nos dimos cuenta de que alguien más grande estaba moviendo droga y nadie lo investigaba” —Freeway Rick Ross.

Alfred McCoy (historiador, Universidad de Wisconsin)

En su obra clásica “The Politics of Heroin” (1972), McCoy documentó cómo la CIA trabajó con señores de la guerra y traficantes en el sudeste asiático (Laos, Vietnam, Camboya) para mantener el control político durante la Guerra Fría.

Él mostró que la CIA ayudó a establecer redes logísticas que luego fueron usadas para el contrabando de opio y heroína, especialmente en la “Ruta del Triángulo Dorado”.

Peter Dale Scott (exdiplomático canadiense)

Autor del concepto de “Estado profundo”, Scott sostiene que la CIA ha operado consistentemente con estructuras paralelas de poder, donde el narcotráfico sirve como fuente no declarada de financiamiento.

Lo vincula a episodios como Irán‑Contra, Afganistán, Panamá y México, afirmando que la relación entre inteligencia y crimen organizado forma parte de la estrategia de dominación global.

Algo que está claro en términos de un mundo que debería estar regido por un derecho internacional que comprometa a todos los estados, no bastan las “pruebas de corrupción” o “redes narco‑militares” para justificar intervenciones sin un análisis profundo de quién las impulsa, con qué apoyo externo y con qué fin último.