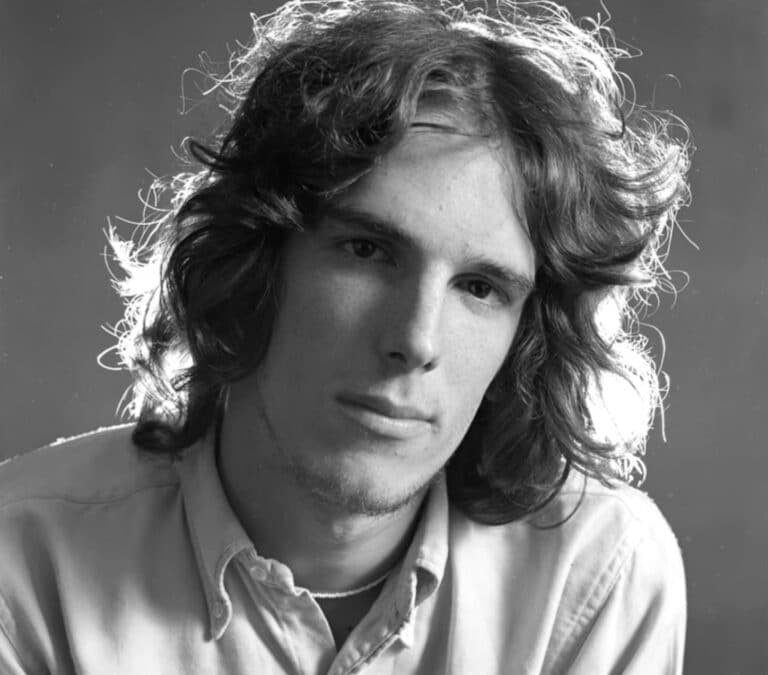

«Adoración de los pastores» de Francisco de Zurbarán (1598-1664)

Desde que llegué al catolicismo, a la única y verdadera Iglesia, la de Cristo, la fiesta de Navidad se volvió crucial para mí. Traté de entender por qué, me hice esta pregunta varias veces. No fue por realizar más o menos compras que antes, eso seguro. Tampoco se trata del árbol de navidad y las decoraciones navideñas, que poco me importan, ni de los regalos, sino que hay algo más: se trata del mensaje detrás de la Navidad. Una fiesta que el mundo ha hecho lo imposible para desdibujar, distorsionar, vaciar de su contenido de la forma más burda posible, metiéndonos a todos en los centros comerciales para comprar y comprar y comprar. Nochebuena, noche de joda. Incluso, noche de desenfreno, glotonería y hasta borracheras (ya se nos viene más de un rostro conocido a la mente). Y el Niño de Belén, brilla por su ausencia. El dilema del siglo XX y XXI.

Pero quizá tiene que ser así. Tal vez tenga que suceder de esta manera. Porque hablar del Niño de Belén es un escándalo para este mundo. Su nacimiento en esta tierra, su encarnación, tiene un significado tan fuerte, real y profundo que el que lo entiende debe tomar una decisión existencial al respecto. O doblás la rodilla como hicieron los Sabios de Oriente, o lo ignorás como hicieron los escribas en Jerusalén, o lo perseguís como hizo Herodes, pero algo vas a tener que hacer. No podés pensar en el Niño de Belén con seriedad y sinceridad de corazón y decir que esa historia no te produce nada, porque siempre lo hace.

Y esta es la raíz del escándalo, la razón por la que el mundo, bajo plena influencia satánica, desea que te pierdas en el barullo de las fiestas para no pensar en lo que la Tradición de la Iglesia te pone adelante. Que, si su nacimiento es histórico, entonces Dios entró en la historia. Este es el verdadero escándalo. No la fecha, no el censo, no la estrella. El problema real no es si Jesús nació en Belén, sino qué implica que haya nacido allí. Porque si el nacimiento de Jesús es un hecho histórico, entonces el cristianismo no es una espiritualidad simbólica ni un mito edificante, es una afirmación brutal sobre la realidad: afirma que Dios actuó en el tiempo, en un lugar concreto bajo un poder político identificable, y dentro de una genealogía humana verificable. Esto es lo que resulta intolerable para la mentalidad moderna.

El escepticismo contemporáneo acepta sin problema ideas religiosas abstractas, arquetipos morales o mitos inspiradores. Todo eso está bien, lo deja pasar. Lo que no tolera es que lo divino se deje fechar, se deje ubicar y se deje narrar como un acontecimiento. Un Dios que entra en la historia deja de ser manipulable. Ya no es una proyección psicológica ni un simbolismo del “bien”, es un actor real que irrumpe en el mundo y exige una toma de posición. Por eso los Evangelios insisten en datos históricos que desde el punto de vista literario sobran: Herodes, Augusto, Quirinio, Belén, Nazaret… No son adornos, son anclas. El cristianismo no dice “había una vez”, sino “cuando gobernaba tal, en tal lugar, sucedió tal cosa”. Si esos datos son falsos, el mensaje completo se desmorona. Pero si son verdaderos, entonces el problema ya no es académico, es existencial.

Aquí aparece la reacción típica del crítico: no se demuestra que el nacimiento sea falso, pero se lo degrada a un mito teológico. Es una salida elegante para evitar la conclusión incomoda. Porque admitir la historicidad del nacimiento implica admitir que Dios no se mantuvo a distancia, que no habló sólo por ideas, ni habló desde el Cielo en el monte: habló con hechos, en nuestro idioma. Y un Dios que actúa en la historia puede juzgarla. En el fondo, la negación del nacimiento histórico no es una conclusión científica, sino una decisión filosófica previa: “Dios no puede entrar en el mundo, por lo tanto, no entró”. Pero eso no es historia, eso es dogma moderno. El cristianismo, en cambio, apuesta todo a una afirmación verificable: “el Verbo se hizo carne”. Y si esto ocurrió realmente, entonces la historia ya no es neutral y la Navidad deja de ser un símbolo para convertirse en un acontecimiento que divide la historia en dos. Esto creemos los católicos. Y no lo creemos porque nos sea útil, emotivo o culturalmente heredado. Lo creemos porque es verdadero, aunque incomode, divida o escandalice.

Creemos que Dios entró en la historia, no como una idea, un símbolo o un mito religioso, sino como un hecho. Y si esto es falso, entonces el cristianismo entero es una mentira y debe ser descartado sin piedad. Pero, si esto es verdadero, entonces no hay neutralidad posible. Porque (y repito) un Dios que entra en la historia, juzga la historia. Ésta es la Fe de la Iglesia: que el Eterno aceptó el tiempo, que el Infinito aceptó límites, que el Creador aceptó ser criatura, que el Verbo no simuló humanidad, sino que nació, aprendió a hablar, lloró, dependió, creció y trabajó con manos humanas. Que el Dios que muchos prefieren etéreo, impersonal y manejable se volvió localizable, identificable, ineludible.

Desde el principio esta historia fue anunciada. Cuando Dios prometió que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, ya estaba decretando que la salvación vendría por la carne. ¿Qué significa esto? No vendría por evasión del mundo, sino por su redención. No por huida de la historia, sino por su asunción. Esa promesa atravesó siglos, pasó por Abraham, se encarnó en un pueblo, se afinó en David, ardió en los profetas y finalmente explotó en Belén; no en un palacio, no en un templo, no en el centro del poder, sino en la periferia del mundo. Porque Dios no entra en la historia pidiendo permiso. El Niño de Belén es un escándalo, no es un símbolo de ternura; es una declaración de guerra contra el pecado, la muerte, el orgullo humano. Ese niño creció en Nazaret, santificando lo ordinario, revelando que la historia cotidiana puede ser lugar de Dios.

Y cuando habló, no dejo indiferente a nadie. O se lo siguió, o se lo quiso eliminar. Fue rechazado por muchos de los suyos, fue entregado a un poder romano identificable, bajo una autoridad histórica concreta, fue crucificado en un lugar real, en un día real, como un criminal. No murió como mártir de una causa, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si eso no ocurrió, entonces los apóstoles fueron mentirosos, los mártires fueron fanáticos, y la Iglesia es el fraude más duradero de la historia. Pero ocurrió. La tumba quedó vacía, los cobardes se volvieron testigos, los testigos se volvieron mártires, y un mensaje imposible conquistó un imperio que lo perseguía.

Esto no lo produce una metáfora. Lo produce un acontecimiento real, especifico. Éste es el Cristo que la Iglesia custodia: no una idea evolucionable, no un símbolo adaptable a la cultura del momento. la Iglesia no tiene autoridad para reinventarlo ni reempaquetarlo porque no le pertenece. Cristo no le pertenece a la Iglesia, sino que ella le pertenece a Cristo. Ella guarda lo que recibió, aunque el mundo lo odie. Y este Cristo no quedó en el pasado. El mismo que fue envuelto en pañales se entrega hoy en la Eucaristía. El mismo cuerpo nacido de María se ofrece cada día, en cada altar, en todos los países del mundo. No como un recuerdo, sino como presencia real. La Navidad no es nostalgia, es actualización. El Belén de ayer irrumpiendo en el hoy. Y esto es lo que el mundo moderno no soporta. Puede tolerar a un Jesús moral, simbólico, domesticado, pero no soporta a un Jesús vivo, presente, soberano. Por eso intenta disolver su nacimiento en mito, su resurrección en símbolo, y su retorno en silencio.

Pero esta historia no terminó. El Niño de Belén, el carpintero de Nazaret, el rechazado por muchos de los suyos, el crucificado por Roma, el perseguido en su Iglesia a lo largo de los siglos, va a regresar. No como idea, no como recuerdo, no como inspiración espiritual, no. Él volverá como Rey de reyes y Señor de señores. El que entró humildemente en la historia, esta vez vendrá a juzgarla. Y ese día no habrá debates académicos, ni relativismos cómodos, ni evasiones intelectuales. Sólo quedará la Verdad. Esto creemos los católicos, ésta es la Fe de la Iglesia Católica, ésta es la Fe que los apóstoles predicaron, que los mártires sellaron con sangre, y que la Iglesia sigue custodiando hasta hoy. Y si esto es verdad (y lo es), entonces la Navidad no es una tradición, es una advertencia: Dios ya entro en la historia, y la historia tendrá que responder. Y vos, tendrás que responder.

*texto inspirado en el guión del video de Youtube «La Navidad es un Escándalo: Dios Entró en la Historia y Eso lo Cambia Todo» del canal «Catolicismo sin filtro» perteneciente a Guido H. Lizzi. Se deja debida constancia de las licencias correspondientes y se agradece el material compartido.*